Foto: Can Sungu

Zum ersten Mal stieß ich auf das Taschkent Festival für afrikanisches, asiatisches und lateinamerikanisches Kino in dem Text „Tashkent’68“ von Rossen Djagalov und Masha Salazkina, der mich neugierig werden ließ, mehr über das Festival zu erfahren und die Netzwerke der internationalistischen Filmszene besser zu verstehen. Danach entwickelte ich nach und nach das Projekt Destination: Tashkent am HKW und bin in diesem Zusammenhang in den letzten zwei Jahren insgesamt dreimal nach Taschkent gereist. Die Route zwischen Berlin und Taschkent führte jedes Mal über Istanbul – die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin und die heute eine bedeutende usbekische Diaspora beherbergt.

Foto: Can Sungu

Der Kinopalast, während der Sowjetunion bekannt als Panorama und später auf Usbekisch als Kinochilar Uyi (Haus der Cineasten), wurde kürzlich in Milliy Kino San’ati Saroyi (Palast der nationalen Filmkunst) umbenannt. Der große Saal mit 1890 Sitzen war der Hauptveranstaltungsort des Taschkent Festivals, wo insbesondere die Eröffnungen und Preisverleihungen stattfanden. Das 1964 fertiggestellte Gebäude ist eines der beeindruckendsten Beispiele des sowjetischen Modernismus, der nach wie vor das Stadtbild in Taschkent prägt. Der Kinopalastwar zudem der erste Veranstaltungsort in Zentralasien, der aufgrund seiner besonders großen Leinwand Filme in Cinemascope-Formaten zeigte.

Can Sungu. Foto: Malve Lippmann

Meine Recherche in Taschkent begann im Kinopalast, der heute aus mehreren Kinosälen, einem Café und einem Museum besteht. Die Dauerausstellung im Museum zeigt historische Aufnahmen des Festivals, Stills aus usbekischen Filmen sowie weitere Exponate zur Filmgeschichte des Landes – in einer Präsentation aus der „offiziellen“ Perspektive des Staates.

Foto: Can Sungu

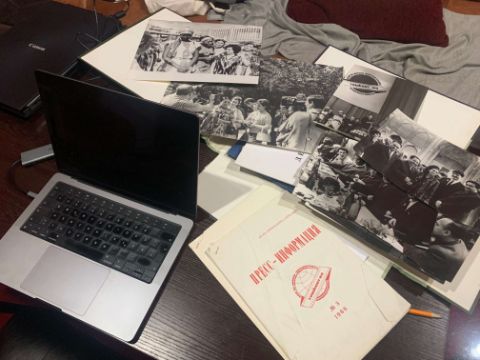

Im Museum konnte ich im Archiv des Taschkent Festivals recherchieren, das zahlreiche Fotos, Originaldokumente und Zeitschriften aus der Zeit umfasst. Dank der Gastfreundschaft der Mitarbeitenden hatte ich einen kleinen, aber ruhigen Ort zum Arbeiten. Überraschenderweise wurde in der sowjetischen Presse nicht nur auf Russisch, sondern auch auf Usbekisch über das Festival berichtet. Unter anderem fand ich Einladungen zu besonderen Veranstaltungen des Festivals, wie dem Tag der Befreiung Afrikas sowie Menükarten für die Festivalgäste.

Foto: Can Sungu

Die usbekische Küche umfasst einige der bekanntesten Gerichte Zentralasiens, wie Plov, Manty oder Samsa. Auch in Berlin wird die usbekische Küche in den letzten Jahren immer beliebter. Sie ist geprägt von den besonderen Eigenschaften der Landschaft, des Klimas und der Migrationsgeschichte der Region. In Usbekistan gibt es zahlreiche Restaurants, die als Milliy Taomlar gekennzeichnet sind und nationale Gerichte servieren. Auf dem Bild ist eine Portion Norin zu sehen – eine in Taschkent besonders beliebte Speise aus dünn geschnittenem Teig, Pferdefleisch und Zwiebeln, begleitet von einer kräftigen Fleischbrühe und natürlich Choy (Schwarz- oder Grüntee).

Foto: Can Sungu

Viele Essensstände findet man auch in Chorsu, dem großen Basar von Taschkent. Im halboffenen Bereich werden usbekische Nationalgerichte verkauft und direkt an Reihentischen serviert. Unter der blau-grünen Kuppel von Chorsu bieten zahlreiche Händler*innen akribisch sortierte Milch- und Fleischprodukte, frisches Obst und Gemüse sowie Gewürze, Nüsse und Trockenfrüchte an. Die runden Hallen wurden in den späten 1980er-Jahren von den Architekten Vladimir Azimov und Sabir Adylov entworfen und sind bis heute ein wichtiger Ort für die Versorgung der Taschkenter*innen. Nicht weit vom Basar befindet sich die Kukeldasch-Medresse, die 1570 von Dervish Sultan als Schule erbaut wurde. Mitten im Basar führen Treppen hinab zur U-Bahn, in der einige der schönsten Wandbilder der Stadt zu finden sind.

Foto: Can Sungu

Die Taschkenter U-Bahn wurde 1977 eröffnet und war die erste in Zentralasien. Jede Station widmet sich einem bestimmten Thema, das mit ihrem Namen verknüpft ist. Die Station Kosmonavtlar, die sich auf der Oʻzbekiston-Linie befindet, ist der Raumfahrt gewidmet und ehrt die sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin und Walentina Tereschkowa, den ersten Mann und die erste Frau im All. Aber auch Darstellungen von Ikarus und Ulugbek zu finden.

.JPG)

Foto: WIllie Schumann

Zwischen dem 26. und 29. September 2024 fand der erste Teil des Projekts Destination: Tashkent in Kooperation mit dem Goethe-Institut in Taschkent statt. Der Fokus lag einerseits auf der Geschichte des Taschkent Festival für afrikanisches, asiatisches und lateinamerikanisches Kino und andererseits auf den zeitgenössischen Filmfestivals und Räumen, die in den letzten Jahren in Taschkent entstanden sind. Das viertägige Programm umfasste Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen, gemeinsame Abendessen an verschiedenen Spielstätten und eine Stadttour, die sich mit der Geschichte und Architektur der Stadt auseinandersetzte.

Foto: Willie Schumann

Ehrengast bei Destination: Tashkent war Ali Khamraev, einer der prominentesten Filmemacher Usbekistans, der von Anfang an aktiv an der Organisation des historischen Taschkent Festivals beteiligt war. Am Eröffnungsabend wurde Samurai Rebellion von Masaki Kobayashi gezeigt, einer von Khamraevs Lieblingsfilmen des Festivals. Nach der Vorführung fand ein Gespräch mit ihm statt, in dem er von seinen Erinnerungen an das Festival erzählte und über sein ambivalentes Verhältnis zu den sowjetischen Behörden sprach, die die öffentliche Vorführung seiner Filme zensierten.

Foto: Willie Schumann

Das Film- und Diskursprogramm in Taschkent wurde von Dolmetscher*innen simultan ins Usbekische, Russische und Englische übersetzt. Übersetzungspraktiken haben in Taschkent eine lange Geschichte: In dem multilingualen Umfeld des Taschkent Festivals stellte die Übersetzungsarbeit eine besondere Herausforderung dar, denn nur wenige Filme waren untertitelt. Das Organisationsteam beschloss daher, Übersetzungen in Echtzeit ins Russische (über Lautsprecher), ins Englische, Französische und später auch Spanische und Arabische (über Kopfhörer) anzubieten. Wie die Historikerin Elena Razlogova beschreibt, haben die Übersetzer*innen in Taschkent die Filme buchstäblich neu bestimmt und interpretiert, indem sie eine Live-Performance über die originale Tonspur legten.

Foto: Can Sungu

Im Rahmen des Festivals Destination: Tashkent bot der Taschkenter Stadtforscher und Designer Alexander Fedorov eine Stadttour an, die die moderne Geschichte der Stadt anhand ihrer Architektur nachzeichnete. Treffpunkt war das Hotel Uzbekistan, ein zentraler Ort für die Gäste und Teilnehmenden des historischen Festivals. Das Hotel ist heute noch in Betrieb und zeigt sich – abgesehen von einigen Sanierungsmaßnahmen an der Fassade – nahezu unverändert.

Foto: Can Sungu

Der MOC Hub, eine der Spielstätten für das Projekt Destination: Tashkent, befindet sich im Wohnkomplex Жемчуг (Perle), der 1985 von der Architektin Odetta Aidinova fertiggestellt wurde. Dieser sechzehnstöckige Wohnturm gilt als einzigartiges Beispiel des Brutalismus. Er verfügt über einen Innenhof für jede Etage, Gemeinschaftsbereiche, einen halböffentlichen Garten und eine nur für die Hausgemeinschaft zugängliche Terrasse. Die Idee basiert auf dem traditionellen usbekischen Wohnviertel (mahalla) und interpretiert dieses Konzept in vertikaler Form neu.

Foto: Can Sungu

Das Abendessen zum Festival fand im Innenhof des Wohnkomplexes Жемчуг statt, wo sich Festivalteilnehmer*innen und die Hausgemeinschaft auf usbekischen Plov freuen konnten. Das Reisgericht wird in Usbekistan als Osh bezeichnet und häufig zu Festlichkeiten zubereitet. Es gibt viele regionale Varianten von Osh, doch Möhren, Rindfleisch und Kreuzkümmel dürfen im Reis nicht fehlen.

Foto: Willie Schumann

Inspiriert vom historischen Taschkent Festival war das Abendessen darauf ausgelegt, eine Geselligkeit zu schaffen, in der sich die Teilnehmenden kennenlernen und austauschen konnten. Zeitzeug*innen berichten, dass das historische Taschkent Festival gerade in Momenten, in denen gegessen, getrunken und gefeiert wurde, seinen Höhepunkt erreichte. Diese Momente trugen dazu bei, das Festival legendär zu machen – nicht zuletzt wegen seiner berühmten Gastfreundschaft. „Was in Taschkent passiert, bleibt in Taschkent“ wurde zu einem inoffiziellen Motto des Festivals und bot selbst offiziellen Delegationen eine seltene Gelegenheit, ohne die übliche Angst vor Überwachung und Spionage zu agieren.

Foto: Willie Schumann

Ein Höhepunkt von Destination: Tashkent war für mich die Vorführung von Emitaï von Ousmane Sembène auf der Dachterrasse des Wohnkomplexes Жемчуг, organisiert vom Team des MOC. Der Film wurde von Aboubakar Sanogo eingeführt und live ins Russische und Usbekische übersetzt. Der atemberaubende Blick auf die Stadt und heißer Tee begleiteten das Open-Air-Screening an diesem außergewöhnlichen Ort.

Foto: Can Sungu

Die Archivausstellung im Ilkhom-Theater zeigte ausgewählte Fotos aus der Sammlung des usbekischen Film- und Fotoarchivs sowie weitere Objekte, die aus privaten Archiven und Flohmärkten stammten. Souvenirs wie Porzellanteller oder Teeservice waren sehr beliebt und wurden häufig mit dem Logo des Taschkent Festivals versehen. Die von Elyor Nemat geführte Ausstellung bot nicht nur einen Überblick über die Geschichte des Festivals, sondern zeigte auch, wie bestimmte Inszenierungen auf den Fotos die ideologische Ausrichtung des Festivals visuell repräsentierten.