Wir baden im blauen Sonnenlicht, zwei nigerianische Girls – eine Amerikanerin, eine Deutsche. Wir lächeln strahlend, während wir Grace Wales Bonners grandiose Überlegungen in ‚Rhapsody in the Street‘, ihrem kuratorischen Projekt für A Magazine Curated By durchblättern. Die Blautöne spiegeln sich auf unseren Wangen, durchtränken unser Haar, ergießen sich auf zarte Haut mit glänzenden Strahlen eines verwandelten kosmischen Sonnenlichts.

Das Archiv erneuerte mich.

Es lehrte mich, Beziehungen zu pflegen.

Bestand darauf, dass ich lerne,

meinen Weg zu fühlen

Entlang verschiedener Präsenzen.[1]

—Adjoa Armah, ‚On Living with Archives‘

In der Tiefe des schwarzblauen Abgrunds[2] ringen kritische Wissenschaftler*innen mit der in Schwarz getauchten Erfahrung. Sylvia Wynter, jamaikanische Philosophin, Kulturtheoretikerin und Schriftstellerin, verweist auf die Erfindung,[3] auf materielle Produktion durch Gegen-Imagination als eine notwendige und fundamentale Praxis des Widerstands, da sie Kritik an herrschenden, imperialistischen Arten des Wissens ermöglicht und Wissensformen nicht-europäischer Traditionen wiederbelebt, die im Lauf der Geschichte ihrer Menschlichkeit beraubt, ausgelöscht und missachtet wurden. Wynter argumentiert, dass ein neues Bild des Humanismus/Humanen und der Schritt hin zu ontologischer Souveränität die Betrachtung anderer Narrative erfordert, eine ‚Wiederverzauberung‘ von Diskursen und Erzählungen, die uns helfen, der Resignation und Selbstverleugnung zu widerstehen. Diese Gegenbewegungen sind tief verankert in Schwellenzuständen und Übergangserfahrungen, dem Raum der Liminalität; sie erzeugen Geschichte, Kultur und Identität und setzen sie auf andere Art und Weise zusammen. Wynter begnügt sich nicht mit Kritik oder einer bloßen Umstülpung der Verhältnisse, sondern drängt auch entschieden auf eine positive Besinnung auf Subjektivität und Situiertheit.

In der Auseinandersetzung mit solchen Manifestationen einer poetischen Praxis des Gegen-Imaginären und Gegen-Diskurses begegnet uns das Werk der britischen Modedesignerin Grace Wales Bonner. In ihrer Arbeit setzt die gebürtige Londonerin und Absolventin des Central Saint Martins College Verfahren zur Kreolisierung britischer und jamaikanischer Traditionen ein, um Vorstellungen von race und Gender zu destabilisieren. Ihre Inspirationen findet sie dabei insbesondere in der Schwarzen Diaspora und deren Archiven. Wales Bonner bricht mit überkommenen Vorstellungen von Identität. Sie verweigert sich dem nationalistischen Postulat zugunsten der Verflechtungen der vielfältigen Kulturen, die sich jenseits von binären Kategorien verorten.

Konzipiert als Dreiakter, betrachten wir die drei Kollektionen in Wales Bonners Trilogie Lovers Rock, Essence, und Black Sunlight aus der Perspektive von Musikalität, Sinnlichkeit und Handlungsmacht durch Design. Wales Bonner widmet sich in Tiefenbohrungen und durch eine aktive Mitgestaltung den Archiven der Schwarzen Diaspora – multipel, verstreut, atemberaubend und ungebrochen: Mode und Kunst als Provokation und Entlarvung von Stereotypen.

Harley Weir, adidas Originals & Wales Bonner, Autumn Winter 2020. Foto: London, 2020. Courtesy: Adidas

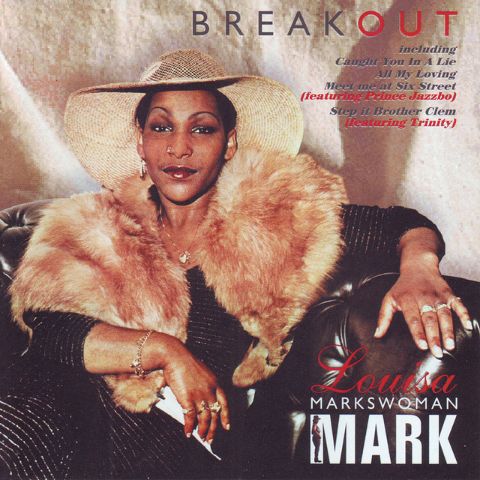

Louisa 'Markswoman' Mark, Breakout, Plattencover, 1981

AKT I Träumen auf Patois

Über Lovers Rock & Underground Blues

Herbst / Winter 2020

Noch heute sehe ich die Trainingsjacke, die sie unter dem Feldmantel des Vaters trug, die mit Stickereien verzierten Schulterklappen, den Afro in Form eines Heiligenscheins, Springerstiefel mit Stahlkappen und den Clip für ein Klappmesser in der hinteren Hosentasche ihrer Jeans.[4]

—Mahfuz Sultan, Lovers Rock

Eine Küstenlandschaft, getaucht in das milde Licht eines verträumten Nachmittags. Gehüllt in maritime Trägheit, unter azurblauem Himmel, glitzerndes Wasser plätschernd an kargen Ufern, beobachten wir Schwarze Körper im Zustand physischer Betätigung. Langsame Bewegungen, Dehnungen, Jonglieren mit dem Fußball, spiegeln die sinnlich-träumerische Atmosphäre, die uns umgibt. In diesem visuellen Ausdruck von Körpern in Aktion vermitteln die Bilder eine rhythmische, fast tänzerische Sublimierung maskuliner Körperlichkeit. Dieses Werk bildlich-klanglicher Poesie, ein Film der franko-karibischen Zwillingsbrüder Jalan und Jibril Durimel, präsentiert die erste adidas Originals by Wales Bonner Collection (Herbst-Winter 2020), die an die Hauptkollektion des Modehauses anschließt: Lovers Rock. Sie ist eine Hommage an die Underground Blues Partys im London der 1970er und 1980er Jahre und Reverenz an den explizit eleganten Stil, der sie prägte. Durch die Fusion von Stilelementen der Karibik und lässiger Sportbekleidung mit traditioneller britischer Maßschneiderei steht Lovers Rock für ausgeprägten Eklektizismus: Fußballtrikots und Trainingsanzüge in Hellgrün, Elfenbein und Purpur, kombiniert mit Zweireiherblazern, Steppjacken und Strickmützen.

Wales Bonners Kollektion Lovers Rock bedient sich kunstvoll bei John Gotos zärtlichen Porträts junger britischer Afrokaribier*innen aus dem Jahr 1977, entstanden im Lewisham Youth Centre in South London, wo er in Abendkursen Fotografie unterrichtete. Die Bilder zeigen, vor einer dunklen Hintergrundfläche abgelichtet, Stammgäste der dort stattfindenden Lovers Rock Night. Wales Bonner interessiert sich vor allem für ihren Kleidungsstil und den Mix karibischer und britischer Elemente. In ihren Worten: „Mich reizte die selbstverständliche Integration von Sportbekleidung neben maßgeschneiderter Mode in die Alltagsgarderobe der Menschen. Mir gefiel dieser entspannte und zugleich edel-elegante Kleidungsstil.“[5] Wales Bonners Lovers Rock erklingt damit als Echo der ästhetischen Vorbilder, die sich in der Underground-Szene South Londons Mitte der 1970er Jahre mit ihrer „purpur-, ocker- und smaragdgrüne Adidas-Freizeitmode“[6] entwickelten.

Lovers Rock ist ein in den 1970er und 1980er Jahren von den Kindern der Migrant*innen von den Britischen Antillen in Großbritannien entwickelter, von romantischer Zärtlichkeit, Sinnesfreude und Glückseligkeit geprägter Reggae-Stil. Sein Sound ist inspiriert von den Gefühlen junger Menschen, die sich verlieben und wieder auseinandergehen. Sanfte Rhythmen erzählen von verführerisch erotischen Begegnungen, prickelnder Lust und vergänglicher Freude. Die Schwarze britische Jugend traf sich in Mietwohnungen, um zum Lovers Rock zu tanzen. Gedränge, Enge in schmalen Korridoren, glühende Körper wiegten sich in sehnsüchtigem Verlangen. Lustvolle Kommunikation, rauschvoll-erschöpfende sinnliche Artikulationen. Wirbelnde Gliedmaßen, kreisende Hüften, wogende Brüste. Schwüle Hitze, dröhnende Lautsprecher, sich reibende Körper und der Geruch von Ackee, Saltfish, Plantain und Curry Goat, als Zutaten der entrückten Atmosphäre. Mit den Hauspartys schufen sich die Jugendlichen eigene Räume, in denen sie sich frei von der diskriminierenden Politik der weißen britischen Clubkultur bewegen konnten. Ihre Zusammenkünfte bildeten eine Art Zufluchtsort und Auszeit vor den düsteren Gefahren, die jenseits der Mauern lauerten, vor offenem und verkapptem Rassismus und Hass, vor der maßlosen Ungerechtigkeit, die sie in der Welt dort draußen ständig erlebten.

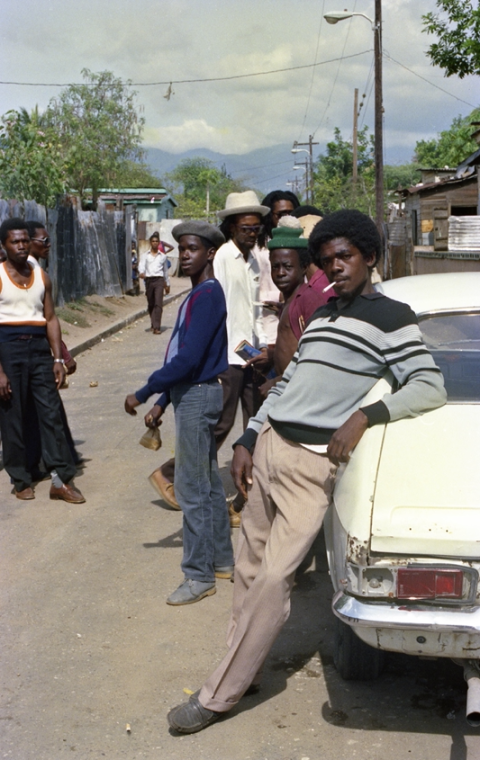

Das Leben von Schwarzen in Großbritannien in den tristen 1970er und 1980er Jahren war bestimmt von Unterdrückung, Vorurteilen, massiver Einkommensungleichheit und Polizeigewalt. In den Jahren des wiederaufflammenden Faschismus waren die Kinder der Windrush-Generation[7] tagtäglich rassistischen Attacken ausgesetzt. Zahlreiche Reggae-Klassiker jener Zeit thematisieren dieses feindselige Umfeld. So singt Linton Kwesi Johnson 1980 in „Inglan Is A Bitch“: „Inglan is a bitch / dere’s no escapin it / Inglan is a bitch / y’u haffi know how fi suvvive in it.“ Interessanterweise mixt ein anderer Track das traumatische Erlebnis sozialer Unruhen – in diesem Fall in Jamaika – mit Elementen von Sport und Sportswear: „Jogging“, ein anderer Reggae-Klassiker des jamaikanischen Musikers Freddie McGregor beschreibt „People preparing themselves (for Armageddon)“ („Leute, die sich auf Armageddon vorbereiten“), während sie sich „keeping fit (fit for the fire)“ („fit halten (für das Feuer)“) und dabei „wearing Adidas“ („Adidas tragen“). Der Londoner Autor und Filmkurator Ashley Clark greift diese Idee, sich angesichts rassistischer Ausbrüche eine „Rüstung“ anzulegen, auf und erkennt hier und in Wales Bonners Entwürfen eine „Kultur des Stils, der Substanz und des Widerstands. Scharf aussehen, die Sinne schärfen und sich fit halten für das Feuer.“[8]

Geben wir uns einen Moment lang diesem rhythmischen Nachklang hin und widmen wir uns dem Nachdenken über Wales Bonners Lovers Rock. Ihre ästhetische Praxis fokussiert nicht auf den Prozess, in dem der Rhythmus physisch verkörpert und transportiert wird, sondern auf die Möglichkeit, ihn in Formen von Kleidung einzuschreiben. Bonner verweist bei der Erläuterung ihres Ansatzes auf die von Robert Farris Thompsons in Flash of the Spirit formulierte Idee der ‚rhythmized textiles‘ [rhythmisierten Stoffe]. Sie sagt: „Ich interessiere mich sehr für Rhythmik und wie diese sich ästhetisch manifestiert. Es ist nicht leicht, sie visuell auszudrücken.”[9] Das Leitmotiv von Lovers Rock fügt sich in die mimetischen Muster, die zwischen den genrespezifischen Modi von Musikproduktion und Modekunst einen Bezug herstellen. Lovers Rock unterstreicht die kreative Dynamik des Kreolisierungsprozesses durch die Formation textiler und akustischer Bilder. Dabei bezieht sich Kreolisierung auf den kontinuierlichen kulturellen Kontakt, auf die Métissage und gegenseitige Transformation verschiedener Kulturen. Sie steht im historischen Kontext der mörderischen Middle Passage und der Versklavung Schwarzer Menschen auf den Plantagen in den Kolonien. Entsprechend stellt sich das Konzept mit einer vielschichtigen und differenzierten Erzählung der Karibik und der Diaspora gegen das Prinzip der Vereindeutigung.

Die Lovers Rock strukturierenden Kleidungsstücke und Looks weisen sichtbare Spuren von Kreolisierung auf. Sie finden ihr Echo auch in den Elementen, die sich im Sampling, im Mix und im Repetitiven auf die Idee der ‚rhythmized textiles‘ beziehen. Sampling meint die rhythmische Assemblage eklektischer und differenter Elemente, die in neue Konfigurationen gefügt werden. Innovation, somit das Neue, entsteht aus der Integration dieser Komponenten in ein kohärentes Ganzes. Der Mann im Lovers Rock-Look kombiniert Adidas Trainingshosen und Sneakers mit einer geknöpften Wolljacke, zieht den Rollkragenpulli unter ein gestreiftes Hemd und trägt dazu Schirmmütze. Wales Bonner beschreibt diese rezitative Gegenüberstellung von Tropen britischer Garderobe und Sportbekleidung als Gegenpol zu überkommenen Vorstellungen von Mode.

Die Fusion dieser ungleichen Elemente mündet in den fundamentalen Mix. Wales Bonner entwickelt komplexe Strukturen, wenn sie britische und karibische Elemente nicht nur zusammenstellt, sondern so zusammenführt, dass sie eins werden. Den bereits erwähnten Adidas-Schuh ziert feinste Spitzenstickerei, die Farbgebung der Trainingsanzüge ist eine visuelle Reminiszenz an die Karibik. Diese Motive wiederholen sich in der gesamten Kollektion und gehen über diese hinaus: sie bilden exakt das, was Édouard Glissant als „rekonstituiertes Echo oder spiralförmige Neuerzählung“ beschreibt.[10] Diverse Interpretationen des Adidas Samba finden sich in diversen Kollektionen. Sie sind ein Beitrag zur rhythmischen Komplexität, die da entsteht, wo sich Elemente durch Iteration vervielfachen.

Jeano Edwards, adidas Originals & Wales Bonner Spring Summer 2021. Foto: Portmore, Jamaica, 2021. Courtesy: Adidas

Beth Lesser, Volcano Corner CocoaTea, 1984, courtesy die Künstlerin

AKT II Sonnendurchtränktes Erbeben

Über Essence & Dancehall

Frühling / Sommer 2021

Das Archiv forderte eine vollkommenere Beziehung zum Land und den Menschen, die in ihm leben.[11]

Glockenklang und azurblaue Wellen, die sanft übereinander brechen. Kingstons Soundscape glimmt, glitzert, glänzt im Sonnenschimmer. Sonnenuntergang und das ist the most beautiful place to be.[12] Plätscherndes Wasser spült über schöne, tiefe Haut, salzige Ozeanbrise sprüht über Kopf und Herz. Mühelos kommt der Abend, mit diesem verführerischen atomischen Farbklang aus Smaragdgrün, Gold und Rot: lebendiger Hibiskus, Bougainvillea, antikes Mahagoni mit subtil floralem Duft. In der Dunkelheit blühender Jasmin verströmt warmes Aroma und die Nacht beginnt.

Benzingeruch durchdringt parfümierte Luft, edles Revers und Zweireiher stemmen sich gegen den Wind: sportlich-kämpferisch ist ein junger Mann auf dem Weg nachhause. Prächtiges Grün umhüllt, konsumiert, sich im letzten Sonnenglanz wiegend, schwankend zwischen Licht und Dunkelheit, ein herzwärmendes Duftbouquet lockt uns heim. Jeano Edwards’ Film Thinkin Home bewahrt die Stimmung der vielfältigen Perspektiven von Essence, er zeigt sechs Männer unterwegs in Jamaika, eine Reverenz an den rohen Realismus des Films The Harder They Come (1972).

Essence, die zweite Kollektion in Wales Bonners Triptychon, erinnert an die frühen 1980er Jahre, die Blütezeit des Dancehall in Kingston, Jamaica. Sie sind zurück – die reflektierenden Trends der Reggae-Ikonen, die ihre eigene Mode machten: Augustus Pablo mit seinem Alltagsschick, die poetischen Erwägungen von Marlon James, intime Portraits der Fotografin Beth Lesser. Die Kollektion ist eine würdige Hommage an die Dancehall Queens aus Kingston – westliche Kleidung mit einem sanften Schwarzen Blick gesehen, anmutig durch die Abendsonne schlendernd.

In Bezug auf Rastafarians in Jamaika betont Stuart Hall die Kultur der Karibik als Transformation, wenn er schreibt: „Sie wurden, was sie sind. [...] Dabei gingen sie nicht davon aus, dass ihre kulturellen Ressourcen in der Vergangenheit lagen.“[13] Durch die Erfindung neuer Anfänge und Sprachen waren die Reggae-Klänge ein wichtiges Medium, um Überzeugungen und Realitäten Ausdruck zu verleihen. Die Rasta-Bewegung entstand in den 1930er Jahren, der Reggae in den 1960ern, beeinflusst von früheren Genres wie Jamaican Ska und American Blues. Augustus Pablo, geboren als Horace Swaby, war ein bedeutender jamaikanischer Roots-Reggae-Musiker. Sein Fashion-Statement war die gehäkelte Rastafari-Kappe auf wilden Locken und ein schlichtes, locker sitzendes, durchgeknöpftes Hemd. Simpel, cool, relaxt, strahlte sein Look eine bequeme Lässigkeit aus, wenn er sich mit seinen Baumwollhosen cool zurücklehnte. Es war das typische Outfit der Reggae-Musiker, die damit die legere Ästhetik und die Integration von Bewegung in ihre Szene betonten. Understatement und lässige Eleganz projizierten ein Image von Bodenhaftung, von einer tief verwurzelten Verbindung mit Rastafari-Kultur und -Spiritualität, die wahre Hingabe an Reggae.[14]

Die Wurzeln von Dancehall reichen tief ins soziokulturelle Gewebe Jamaikas. Der Stil entstand in den späten 1970er Jahren aus dem Reggae. Hauptelemente des Sounds sind Bass und Rhythmus, als Konsequenz neuer Technologien und digitaler Musikproduktion: Instrumente wie das Casio MT-40 Keyboard waren nun leichter verfügbar. Beth Lessers Fotografien zeigen die Geburtsstunde von Riddim und die Revolutionierung von Dancehall als Musik und Kultur. Sie sind zentrale Referenzen für Wales Bonner. Mit der Technik entwickelte sich Dancehall weiter, und mit dem Sound die Mode, Identitäten und Bewegungen: Stimmen gegen Unterdrückung und die Forderung nach Handlung und Handlungsmacht wurden laut.

‚Wie Graffiti für Hiphop ist die visuelle Sprache von Dancehall das Poster, das Plakat‘, ‚t eh notice that big t’ings a gwaan down di street,‘ schreibt Marlon James in Serious Tings a Go. In ‚Dancehall Queens Past Present Future‘ erinnert Akeem Smith an Dancehall und das Archiv des Genres – in Bildern und Erzählungen, Akte des Teilens und Verbindungen, die geknüpft werden. Kulturelle Bande, die sich über Gespräche und Videofundstücke vermitteln, weitergegeben durch Abbildungen digitalisierter Familienfotos. Als Zurschaustellung von ‚Kreativität‘ und ‚Ausdruck‘[15] dreht sich beim Dancehall-Kleidungsstil alles um die Party, die Szene und das Sich-Zeigen. Das Outfit ist dabei alltäglich, cool, lässig, und zeugt zugleich von einer bedachtsamen Sensibilität.

Vollendet krauses Haar, ein Bild der Leichtigkeit. Große Schritte, zielsicher, aufrechte Haltung, lange Gliedmaße im langsamen Gang entlang blauer Wände, gestampfter Erdboden unter abgetragenen Sambas. Dazu passend ein Trainingsanzug, Rückbesinnung auf die Landschaft, ein Echo der Blue Mahoe-Explosionen im violetten Blues.[16] Jogginghosen, locker geschnitten, fließend, schwingend. Junge Schwarze Augen, nonchalant, entschlossen, strahlend. Wie so oft in Wales Bonners Praxis betont auch Essence eine sanfte Schwarze Männlichkeit, ist Gegendiskurs zu den Klischees vom brutalen Schwarzen Jugendlichen oder Mann. Essence betont Freude verkörpernde Charaktere, Menschen, die sich Zeit lassen, geerdet sind, in Glückseligkeit schwelgen. Die Farben der Stoffe, Jersey und andere, reflektieren die Schattierungen Jamaikas, kreolisiert mit Militäruniformen in traditioneller jamaikanischer Ästhetik oder alt-britischem Schnitt über nationalistischen Markern und originären Codes, die die Erwartungen hinsichtlich der Darstellung von Gender und race brechen.

Tyler Mitchell, adidas Originals by Wales Bonner Autumn Winter 2021. Foto: London, 2021. Courtesy: Adidas

ACT III Black Oxford

Schwarzes Sonnenlicht & Schwarzer Intellektualismus

Herbst / Winter 2021

In the mute roar of autumn, in the shrill

treble of the aspens, the basso of the holm-oaks,

in the silvery wandering aria of the Schuylkill,

the poplars choiring with a quillion strokes,

find love for what is not your land, a blazing country

in eastern Pennsylvania with the DVD going

in the rented burgundy Jeep […].[17]

– Derek Walcott, Pastoral

Schulschluss. Spätsommersonne scheint auf Schwarze Jungs, die in den Wäldern dieses ländlichen Idylls spielen. Eine Wiese, fast vollständig verbranntes Gras, umgeben von wogendem Baumland, ist die Kulisse, in der Kinder toben, Radfahren, Fußball spielen. Der Fotograf Tyler Mitchell verdichtet und webt diese Szenen Schwarzer Muße und Lässigkeit zu Bildmustern, in denen die Landschaft Zuflucht und Ort der Ruhe ist. Pastorale Intermezzi am Rande der Realität, durchtränkt von wohlig-weicher Stimmung. Ein zart gestalteter visueller Kosmos der Stille, dessen Zenit die Blüten jugendlicher Unschuld und Freude im Zentrum bilden. Für die letzte Ausgabe der Karibik-Trilogie und die Präsentation der Herbst-Winter-Kollektion 2021 taten sich Adidas und Wales Bonner mit Tyler Mitchell zusammen. Sie erschien im Kontext von Black Sunlight, der Hauptkollektion des Hauses.

Inspiriert vom postkolonialen Diskurs Schwarzer Denker*innen, Gelehrter und Dichter*innen gründet Black Sunlight in Schwarzer Intellektualität und akademischer Kultur. In einer Ausweitung der Forschungspraxis auf die Literatur mäandern die Texte des Poeten und Dramatikers Derek Walcott aus Saint Lucia durch die Kollektion und dienen ihr als zentrale Referenz. Walcotts Pastoral evoziert und problematisiert zugleich die Motive ländlicher Idylle in der amerikanischen Natur: er bricht die die scheinbar stimmigen und idyllischen Bedeutungsebenen, die der Landschaft zu entspringen scheinen, auf und schreibt ihr die ausradierten Geschichten von Gewalt, Vertreibung und Ausbeutung neu ein.

Mitchells Oeuvre wird strukturiert durch Bilder, die nach der Schaffung einer visuellen Welt der ‚Schönheit, Mode, Utopie und Landschaft [drängen], die die Visionen vom Leben Schwarzer Menschen erweitert und die besondere Strahlkraft des Alltäglichen mit Freude annehmen.‘[18] Sanfte Betrachtungen über das Land als Ort der Freizeit und der Gemeinschaft prägten eines der Kapitel mit dem Titel Postkolonial/Pastoral im Rahmen seiner ersten Einzelausstellung im C/O Berlin. In Ergänzung zu diesem Motiv zeigt die Kollektion mit Freizeitkleidung Gegenentwürfe zur Schwarzen Pastorale und Black Leisure. Das visuelle Narrativ erweckt die Pastorale wieder zum Leben, nicht um das Ländliche als irdisch Sublimes zu feiern, sondern um die Idee der Pastorale selbst infrage zu stellen, das ländliche Idyll mit seinen hartnäckigen und verzerrten Aufzeichnungen Schwarzer Präsenz. In der Poesie wie in der Bildenden Kunst bestimmte sich das Pastorale durch bzw. beschränkte sich auf die Darstellung weißer, vor den Sünden der Stadt fliehender und auf dem Land Trost suchender Individuen. Text und Bild materialisierten eine imaginäre Landschaft, assoziiert mit ruraler Tugend, wahrgenommen als Frieden, Freude und Opulenz. Wales Bonners neue Bilder vom modernen Schwarzen Leben jenseits einer vorgeschriebenen Urbanität zentriert Schwarze Menschen im Streben nach Freizeitaktivität in bukolischer Landschaft. Das Potenzial des Gegennarrativs dieser Bilder positioniert die Pastorale als Ort Schwarzer Ruhe, Entspannung und Sinnlichkeit.

Conclusion

Das Archiv ist mehr als wir sehen.[19]

—Adjoa Armah, ‚On Living with Archives’

Mit tiefer Wertschätzung für Realität und Schönheit realisiert Wales Bonner als Modehaus und leidenschaftliches Forschungsprojekt[20] vielfältige Kreationen. In der Zusammenarbeit mit Adidas und ihrem raffinierten, in der Konvergenz von Karibik und Großbritannien entstehenden Design, widersetzt sie sich in Lovers Rock, Essence und Black Oxford rassistischen und sexistischen Tropen und schafft durch Kleidung eine Gegenwelt und einen Raum, in dem Handlungsfähigkeit und expressive Exuberanz, intime Vertrautheit mit der Landschaft und ihrer kulturellen Prägung sowie eine sanftere Männlichkeit koexistieren können. Wales Bonners Entwürfe basieren auf Forschungspraxis und Schwarzem intellektuellem Denken, das sie als ein künstlerisches und spirituelles Projekt betrachtet, das das Studium von Literatur, Klang, Bewegung und Fotografie einbezieht. Durch das Sich-Einbringen ins Narrativ – im Gegensatz zur Erzählung als Außenstehende – fügt sie kulturelle Perspektiven in die Mode, Erzählungen, die sie in dieser Landschaft nicht sah, die jedoch ihrem eigenen Leben so vertraut waren. In ihrer Praxis finden Menschen in der Welt zusammen, schreiben Forschungsergebnisse fort, sind gemeinsam Teil einer „kollaborativen Expansion“ und verbreiten disruptiv ein verfeinertes Bild Schwarzer Darstellung.[21]

Übersetzung aus dem Englischen von Lilian Astrid Geese

[1] Adjoa Armah, ‘On Living with Archives’, A Magazine Curated By, Grace Wales Bonner, Rhapsody in the Street (2021), 76.

[2] Édouard Glissant, Poetics of Relation (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997), 8.

[3] Frantz Fanon, ‘Introduction’, in Black Skins, White Masks, tr. Charles Lam Markmann (London: Pluto Press, 1986).

[4] Mahfuz Sultan, ‘Lovers Rock’, Reflections on Essence, 2020, 6.

[5] Ted Stansfield, ‘Grace Wales Bonner on Her Standout Adidas Collaboration’, AnOther Magazine (2 December 2020), https://www.anothermag.com/fashion-beauty/12985/grace-wales-bonner-on-her-standout-adidas-collaboration.

[6] Wales Bonner, ‘Lovers Rock’, https://walesbonner.com/pages/lovers-rock.

[7] Der Begriff „Windrush Generation“ bezog sich lange auf Afro-Karib:innen – oder West Indians, wie sie genannt wurden, die im Juni 1948 an den Londoner Tilbury Docks eintrafen. Später waren damit generell diejenigen gemeint, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Land kamen.

[8] Ashley Clark, ‘Present and Correct: Adidas and Wales Bonner FW20, Ashley Clark on the Lineage of Resistance in British Caribbean Culture’, Ssense (1 December 2020), https://www.ssense.com/en-gb/editorial/fashion/present-and-correct-adidas-and-wales-bonner-fw20.

[9] Claire Marie Healy, ‘Grace Wales Bonner’, Dazed (15. September 2020), https://www.dazeddigital.com/read-up-act-up-autumn-2020/article/50399/1/read-up-act-up-autumn-2020-grace-wales-bonner-guest-edit.

[10] Édouard Glissant, Poetics of Relation, tr. Betsy Wing, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010), 16.

[11] Armah, ‘On Living with Archives’, 82.

[12] Jeano Edwards, Thinkin Home [video], Wales Bonner, 2020, 5' 25", https://walesbonner.com/pages/thinkin-home.

[13] Stuart Hall, Cultural Studies 1983: A Theoretical History (Durham: Duke University Press, 2016), 144.

[14] Wales Bonner, Essence, https://walesbonner.com/pages/essence.

[15] Akeem Smith, ‘Dancehall Queens’, A Magazine Curated By, Grace Wales Bonner, Rhapsody in the Street (2021), 168.

[16] Edwards,‘Thinking Home’, 1' 33".

[17] Derek Walcott, White Egrets (London: Faber and Faber, 2010), 43.

[18] C|O Berlin Pressemitteilung: Tyler Mitchel: Wish This Was Real (April 2024), https://co-berlin.org/sites/default/files/2024-05/CO%20Berlin_Pressemappe_Tyler%20Mitchell_Wish_This_Was_Real_DE.pdf.

[19] Adjoa Armah, ‘On Living with Archives’, A Magazine Curated By, Grace Wales Bonner, Rhapsody in the Street (2021), 76.

[20] Frantz Fanon, ‘On National Culture’, in The Wretched of the Earth, tr. Constance Farrington (New York: Grove Press, 1963), 206.

[21] Cédric Fauq, Christelle Oyiri, Sumayya Vally, Grace Wales Bonner, ‘Conversations | Pan-Africanism and Contemporary Aesthetics’, 24' 20".