Maria Lassnig

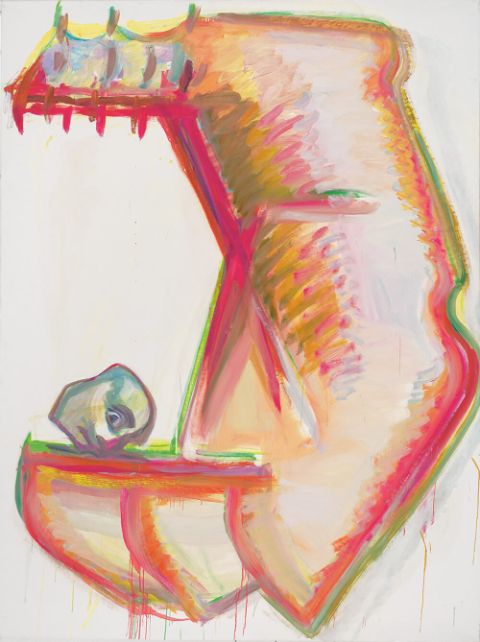

Maria Lassnig, Schafott der Eliten / Die Elite ist immer in Gefahr (1995). Foto: Maria Lassnig Stiftung, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025. Courtesy Maria Lassnig Stiftung und Capitain Petzel, Berlin

Auf der Suche nach einer Ausdrucksform für die subjektive Welterfahrung beobachtete die Malerin Maria Lassnig ihren eigenen Körper – nicht nur als Form, sondern als Ort des Gefühls und des Erlebens, als Vermittler zwischen innerer und äußerer Welt. Schmerz, Isolation und Angst materialisieren sich in ihren Bildern als verzerrte, bisweilen groteske Körper, die zugleich persönliche wie allgemeine menschliche Erfahrungen spiegeln: unvollendet, flüchtig, verletzlich. Lassnig begann ihr Malereistudium 1940 an der Akademie der Künste in Wien inmitten des Austrofaschismus. Ihr erster Lehrer, Wilhelm Dachauer, verwies sie 1943 aufgrund „künstlerischer Differenzen“ aus seiner Meisterklasse. Lassnigs Selbstporträts, in denen sie den (weiblichen) Körper deformiert, fragmentiert und unfertig darstellt, stehen im direkten Gegensatz zum nationalsozialistischen Ideal des geschlossenen, geschlechterhierarchischen ‚Volkskörpers‘. Ein halbes Jahrhundert später, fast 80-jährig, malte Lassnig nach wie vor unversöhnt. In Das Schafott der Eliten / Die Elite ist immer in Gefahr (1995) öffnet eine Form – halb Schafott, halb Maul – ihren Rachen, jeden Moment bereit, den abgetrennten Kopf zu verschlingen, der auf seiner Zunge ruht. Ohne Körper liegt der Kopf schutzlos da – ähnlich wie die Eliten, die machtlos sind, wenn sie von der physischen Kraft abgeschnitten sind, die sie stützt. Lassnigs Kunst ist kein plakativer Antifaschismus, denn sie verweigert sich ideologischer Klarheit. Stattdessen formuliert sie Widerstand als ästhetische Störung. Ihre Werke erinnern daran, dass Kontrolle über Kunst, Kultur und Körper zu den zentralen Machtinstrumenten faschistischer Gewalt gehört – wer über sie verfügt, herrscht auch über Menschen.

WERK IN DER AUSSTELLUNG: Schafott der Eliten / Die Elite ist immer in Gefahr (1995), Öl auf Leinwand, 200,6 × 150,2 cm. Courtesy Maria Lassnig Stiftung und Capitain Petzel, Berlin